Special

talk

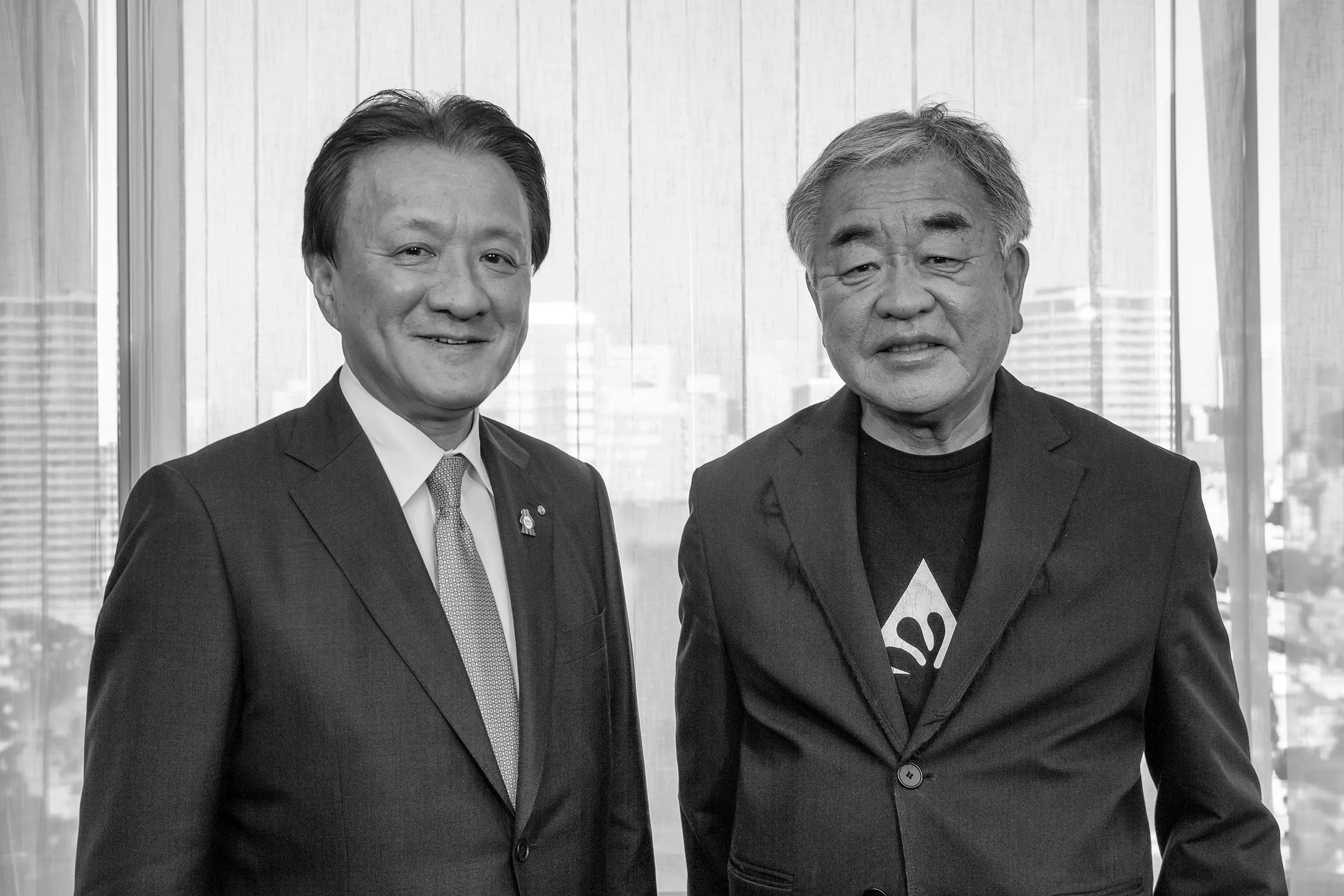

隈研吾

フクビ化学工業株式会社

代表取締役 森 克則

talk

代表取締役 森 克則

Kengo Kuma on the future of wood and the chemical industry

両社の現代における環境問題に対する考えや、化学メーカーのこれからの役割についてを対談形式でお送りします。木材活用を化学メーカーとしてどのように実現していき、これからの建築という分野に入り込んでいけるのか。ぜひ動画をご覧ください。

環境への貢献

THEMEカーボンニュートラルは日本以上に世界中で重要視され、設計の最低条件。

間伐材がこんなに素晴らしいテクスチャーになるのであれば、

これは大きなオプションが手に入ったなという感じがしている。

カーボンニュートラルは日本以上に

世界中で重要視され、設計の最低条件。

間伐材がこんなに素晴らしい

テクスチャーになるのであれば、

これは大きなオプションが手に入ったな

という感じがしている。

森 克則(以下、森): 環境への取り組みということで、カーボンニュートラルまたは森林循環への貢献として弊社としても間伐材の利用にずっと取り組んできました。プラスッドは福井または東京の間伐材を使用し製品に仕上げていますが、今後の間伐材の使用に関して先生はどのようにお考えでしょうか?

隈 研吾(以下、隈): 今、地球環境問題というのが、(建物に)住む人たちにとって問題であるだけでなく、デザイナーや建築家含めて地球環境問題に対して、ちゃんと1つの答えを出せないといけません。そもそも、僕らの存在意義みたいなものを問われているような気がします。その時に僕らができることというと、木材をどうやって建築により多く使うかということで、間伐材は1つの、1番重要なツールになってくるのではないかと思います。間伐材というのは実は、使おう使おうと言っても簡単には建築に使えません。今回の取り組みを見て、間伐材がこんなに素晴らしいテクスチャーになって、こんなモノができるのであれば、これは大きな1つのオプションが手に入ったなという感じがしています。

森: カーボンニュートラルが強く叫ばれているが、設計を行う際に今後重要になってきますか?

隈: カーボンニュートラルは日本以上に世界中では重要視され、設計の最低条件のようにされています。意外と日本人はまだまだ意識が薄いですが、日本人もそちらに向かって高めていかないとダメだと思います。カーボンニュートラルという点でも、このような素材がどんどん増えていてほしいと思います。

森: 炭素量に換算した数値化ができるので、そういったところも大きいポイントになっていくのかと思っています。

隈: 計算で、カーボンニュートラルがどうかということが出てくる時代なので、それに応えるような製品になっているのが嬉しいです。

技術革新と伝統の融合

THEME国産材というのは、木目も質感も匂いも含めて

日本人に一番馴染みのある材料。

ジョイントのシステムと組み合わさってCLTが使えたというのは

新しいページが開かれたような思いがした。

国産材というのは、木目も質感も匂いも

含めて日本人に一番馴染みのある材料。

ジョイントのシステムと組み合わさって

CLTが使えたというのは新しいページが

開かれたような思いがした。

森: 今は福井と東京の間伐材を使っていますが、うちの地域の地場産材も使ってほしいという話が非常に増えています。そういったことで、地域の社会と接点がどんどん増えています。そういった方向性、可能性についてはどうお考えですか?

隈: 地域の材料を使うと、輸送の際にCO2を出さないわけなので理想は地域の素材。地域の建築が地域の素材でできるという、そういった可能性が開けてくると地産地消が建築でもできてきます。そういうものが、(この製品の)可能性かなと思います。

森: 林業に対しても、森林循環に少なからず貢献できるとも思っています。

森: 弊社では今回のデッキ材以外にもモクユカという、CLTを使った床材を展開しています。フリーアクセスフロアの技術をベースとしCLTのパネルを面材とした、100%国産材を使って展開しています。先生も色々な作品、デザインにおいて、国産材の使用に取り組んでいると思いますが、今後も国産材を積極的に活用されますか?

隈: 国産材というのは、木目も質感も匂いも含めて日本人に一番馴染みのある材料なのでなるべく使いたいです。フレームだけではなく、床の面材に使うというのは、目から鱗というか、こういうやり方があったのかという思いがしました。床は幸いなことに内装制限がかかりません。木を一番使えるところにもかかわらず、今までは意外と木をたくさんは使ってこなかった場所。そこに、ジョイントのシステムと組み合わさってCLTが使えたというのは画期的だと思い、新しいページが開かれたような思いがしました。

森: モクションの館長として挨拶の中で、視覚的なものだけでなく五感を総動員する重要性を話されましたが、そういった観点から見たプラスチックの再生木材はどういった位置づけになりますでしょうか?

隈: プラスチックの良さは、木と同じような柔らかさや優しさがあるところです。我々が木を自分の友達のように感じられるというのは、その質感の部分が大きいと思います。ただ写真に撮ってビジュアルの効果だけではなく、質感が人間にとって非常にフレンドリーな感じです。(手で)触った感じ、足で触った感じ、身体をもたれかけても、あるいはお風呂の中で裸で触っても、やはり石やタイルとは全然違うものを木は持っています。そういうものを実現してくれるのではないかと思っています。モクションの時にも、単にビジュアルだけではなく、そちら(質感)を世界に発信する部署になってほしいという思いがあってコメントしました。

人と自然のつながり

THEME質感も木のリアルなところに迫っているので、

建築の空間の中に本物の木と同じような形で入り込んでくる材料。

質感も含めて、さらにリアリティを追求していくと、本当に世界に通用する

素晴らしい材料になる。

質感も木のリアルなところに迫って

いるので、建築の空間の中に本物の木と

同じような形で入り込んでくる材料。

質感も含めて、さらにリアリティを

追求していくと、本当に世界に通用する

素晴らしい材料になる。

森: プラスッドはデッキ材またはルーバーとして使われていますが、非常に自然な木材に近いデザインと高い耐久性を両立できていると思っています。最初にこれをご覧になった時の印象をお聞かせください。

隈: 今までも樹脂と木材を組合わせる材料は色々ありましたが、ここで木ができたなという、本当の木が生まれたなという驚きがあり、これはいけるなと感じました。

森: このデッキ材の特徴を活かして、設計、デザインに組み入れていくとなった場合に、どういったところに使えそうでしょうか?

隈: 質感も木のリアルなところに迫っていますので、洋でも和でもどちらでもいけます。今まで木のデッキというと、どちらかというと南洋材が使われて、南のリゾートは良いですが、しっとりとした和のものとの相性が良くありませんでした。けれど、これはどちらもいけます。なので、建築の空間の中に本物の木と同じような形で入り込んでくる材料だなということで大きな可能性を感じました。

森: 西洋の石やレンガでは出せないようなものを、このようなものを使い、(デザイン性)かつ耐久性も両立するような形でしょうか?

隈: 西洋は石の文化で、やはり石の資源も限られていますので、タイルなどで石の質感を出そうとしていますが、やはり日本人やアジアの人間は木の質感はベースになっています。木の質感というのは、実は西洋でもすごく求められていて、そういったニーズがたくさんきます。木の質感、柔らかくて、あたたかくて、人間に優しい質感のようなものを、化学と自然素材の複合でつくってもらえると嬉しいです。

森: まだまだ課題として解決すべきものもあると思いますが、どういった方向に開発は向かっていくと良いと思いますか?

隈: 色合いの色々なバラエティをまずつくります。それから、皆さんテクスチャーのことに感心が深いです。日本人は特に木の床の上を裸足を歩くという習慣があるので、やはり質感というものがすごく大事になってきます。この素材の素晴らしいところは、耐久性がありながら、裸足で歩いても気持ちよく歩けるところがメリットだと思います。質感も含めて、さらにリアリティを追求していくと、本当に世界に通用する素晴らしい材料になると思います。

森: 弊社のような化学メーカーがこういった木を使った形の、色々な商品を今後も展開していきたいですが、弊社に対して期待することはありますか?

隈: これからは化学メーカーが自然素材と一緒に、いわゆる今までの石油化学の材料と自然素材を上手い具合にブレンドする技術は日本が世界のリーダーだと思います。日本のリーダーとしてだけではなく、世界のリーダーとしてそちらの分野に引っ張っていってくれると、建築空間のイメージが凄く変わります。建築空間は木を使いたくても、今までは耐久性の問題や火災の問題などの色々な問題で制約があったものを、これからは木と化学の複合によって制約を突破できると思います。世界中の建築デザイナー求めているものを、それをこういったものを通じてぜひ実現してもらいたいです。

NEXT ...

Video

対談全編はこちらの動画でご覧いただけます。